विविधता एवं एकता

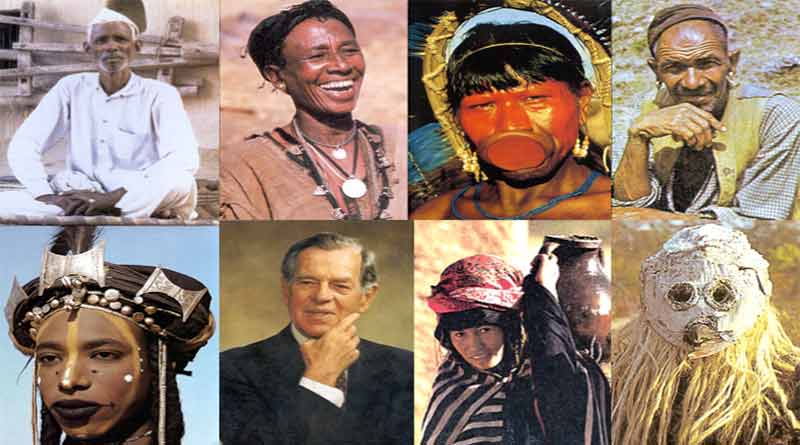

भारत में पायी जाने वाली नृजातीय एवं जातीय लक्षणों की विस्मयकारी विविधता के पृष्ठ में उप-महाद्वीप में मानव बसाव की प्रक्रिया के विभिन्न तरीकों एवं रूपों की विद्यमानता महत्वपूर्ण रही है। विभिन्न नृजातियों के मानव समूह अलग-अलग समय बिंदुओं पर इस क्षेत्र में प्रविष्ट हुए हैं। इन समूहों के अप्रवास तथा भारत में बसने, तदोपरांत भारत के विभिन्न भागों में विचरने के परिणामस्वरूप देश की विभिन्न नृजातीय व सांस्कृतिक धाराओं के बीच अधिकाधिक अंतःक्रिया सम्पन्न हुई है।

भौगोलिक कारकों ने आप्रवास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर एवं उत्तर-पूर्व में स्थित विशाल हिमालय, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम में समुद्र का विस्तार तथा पश्चिमी सीमा पर फैला रेगिस्तान आप्रवास की मात्र उत्तर-पश्चिम में स्थित हिमालय के दरों के माध्यम से ही संभव बनाता है। कुछ आप्रवास पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में स्थित दरों के माध्यम से भी हुआ है।

इस क्षेत्र में प्रवेश के बाद प्रवासी जनसंख्या नदी घाटियों के साथ-साय आगे बढ़ी तथा कुछ इन्हीं घाटियों में बस गयी। पहाड़ी एवं वन्य क्षेत्रों ने व्यवस्थित कृषि के दृष्टिकोण से अधिक कठिनाइयां पैदा की। इन क्षेत्रों के मूल निवासी अभी तक पूर्णतः एकाकी जीवन जी रहे थे। इनके कुछ क्षेत्र आप्रवासी गतिविधियों से पूर्णतः अछूते रहे। इन्हीं कारणों से इन क्षेत्रों में प्राचीनतम जातीय समूहों का अस्तित्व आज भी बचा हुआ है। इन क्षेत्रों में अत्यधिक पुरातन प्रकार की संस्कृति का पोषण हुआ है तथा बाहरी दुनिया के सम्पर्क के फलस्वरूप आने वाले सांस्कृतिक परिवर्तन बहुत ही सीमित रहे हैं।

अत्यधिक रोचक तथ्य तः है की गंगा घाटी एवं डेल्टा जैसे वर्तमान सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्राचीन मानव के अस्तित्व का कोई स्पष्ट चिन्ह नहीं मिल सका है। इसका कारण प्लीस्टोसीन काल के दौरान इन क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों का व्याप्त रहना था।

भारत की विभिन्न नृजातियों के वैज्ञानिक विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य प्रकट होते हैं-

- यद्यपि विविधता काफी स्पष्ट होती है, किंतु यह अति प्रभावी नहीं बन सकी है।

- निरंतर सम्पक, अंतःमिश्रण एवं तदोपरांत रूपांतरण की एक लंबी प्रक्रिया ने एक व्यापक नृजातीय एकरूपता को जन्म दिया है। प्रत्यक्ष प्रजातीय समानताएं एवं विभिन्नताएं मात्र ऐसे संकेतक हैं, जो एक सुनिश्चित प्रजातीय प्रभव के साथ थोड़े-से भूतकालिक सहयोग को प्रकट करते हैं।

- व्यापक विविधता के बावजूद यह कहा जा सकता है कि एक ऐसे शारीरिक प्रकार का अस्तित्व मौजूद है जो पूर्णतः भारतीय है। सभी दक्षिण एशियाई (श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश व पाकिस्तान) लोग इस विशेष पहचान से युक्त हैं।

विविधता के तत्वों तथा एकता के अंतर्निहित बंधनों के बीच होने वाली अंतःक्रिया भारतीय सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण रही है, जिसके क्षेत्रीय संदर्भ में और अधिक स्पष्टता से देखा जा सकता है। इस प्रकार, भारत के सामाजिक भूगोल में, अभिकेन्द्रीय एवं अपकेंद्रीय बलों के मध्य एक सहजीती सम्बंध दिखायी देता है, जो विविधता में एकता का एक सम्यक् संतुलन पैदा करता है। अपकेंद्रीय बल विभिन्न पारस्थितिक तंत्रों की जरूरतों एवं उनके साथ होने वाले मानवीय अंतःसम्पकों के परिणामस्वरूप पैदा होते हैं। पीरपंजाल के गुर्जर, मालाबार तट के मोथला मछुआरे, काली कपासी मिट्टी क्षेत्र के मराठा किसान, पूर्वोत्तर के झूम खेती करने वाली आदिवासी तथा छत्तीसगढ़ के इस्पात श्रमिक सभी अपने-अपने विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्रों में कार्यरत हैं।

दूसरी ओर, अभिकेंद्रीय बल तकनीकों एवं अन्य सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक सिद्धांतों के क्षैतिज विस्तार से उत्पन्न होती हैं। अभिकेंद्रीय बल आस-पास क क्षत्रों से उपमहाद्वीप में होने वाले आप्रवास की निरंतर धारा से पैदा होते हैं। विभिन्न मागों से होने वाले इस आप्रवासन के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नृजाति समूहों से जुड़े व्यक्तियों का संकेन्द्रण हो जाता है। तीन मुख्य क्षेत्रीय संकेन्द्रों की पहचान की जा सकती है-

- उत्तर-पश्चिम

- उत्तर-पूर्व

- दक्षिण भारत की तटरेखा

इनके अतिरिक्त नई घाटियों ने मानव बस्तियों हेतु उपजाऊ भूमि उपलब्ध करायी है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना एवं सिंधु जैसी महत्वपूर्ण नदियों के बेसिनों में इतिहास के प्राचीनकाल से ही मानव बसाव की गतिविधियां जारी रही हैं। इन बेसिनों की परिधि वाले क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम बस्तियां विकसित हुई, क्योंकि ये क्षेत्र पहाड़ी, जंगली, शुष्क या संचार साधनों से कटे हुए हैं। सिंध, मेवाड़, काठियावाड़, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी, तटीय ओडीशा तथा बुंदेलखंड को ऐसे ही क्षेत्रों में शामिल किया जा सकता है। उप-महाद्वीप के कुछ आंतरिक भागों तथा सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में भी कृषि या अन्य मानवीय गतिविधियों का अभाव रहा है। ये क्षेत्र परिवर्तन की आंधियों से अछूते रहे हैं तथा यहां संस्कृति का आद्यरूप आज भी कुछ हद तक विद्यमान है। पश्चिमी घाट, अरावली, विंध्य, छोटानागपुर पठार, ओडीशा के पहाड़ी क्षेत्र, शिलांग पठार तथा सीमावर्ती असम की पहाड़ियों को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। इन क्षेत्रों में जनजातियों का संकेन्द्रण पाया जाता है।

किंतु क्षेत्रीय विविधता से निर्गमित होने वाली इस सामाजिक विविधता का आधार एक अंतर्निहित एकता है, जो समय के साथ-साथ विकसित हुई है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

ईसा पूर्व छठी शती के दौरान उदित हुए सोलह महाजनपदों ने भारतीय क्षेत्रीय संरचना को आधार सतह उपलब्ध करायी। मगध साम्राज्य (जो पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था) की स्थापना ने अंतक्षेत्रीय सम्पर्क के विकास तथा अभिकेंद्रीय प्रवृत्तियों के क्षेतिज विस्तार को गतिशीलता प्रदान की। मगध साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक विखंडन का काल शुरू हुआ तथा गुप्तकाल की चौथी व पांचवीं शती तक अपकेंद्रीय शक्तियों का पुनरोदभव हुआ। आठवीं से चौदहवीं शती तक विस्तृत जड़ता के एक लंबे समय में क्षेत्रीय संस्कृतियों एवं भाषाओं का विकास होता रहा।

मध्यकाल में तुर्क, मंगोल, पठान तथा अन्य मध्य एशियाई लोगों के आगमन ने अपकेंद्रीय तथा अभिकेंद्रीय प्रवृत्तियों के बीच चलने वाली अंतःक्रिया को तेजी प्रदान की। उदाहरण के लिए, मुगलकालीन सूबा, सरकार एवं परगना क्षेत्रीय पहचानों के पदानुक्रम पर आधारित थे। मुगल साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया ने अभिकेंद्रीय प्रवृत्तियों को मजबूत किया।

ब्रिटिश शासन ने अपने साम्राज्यीय हितों की पूर्ति हेतु भारत की घरेलू क्षेत्रीय संरचना को विकृत किया। इस उद्देश्य के लिए एक बंदरगाह केंद्रित अपकेंद्रीय यातायात तंत्र को भारतीय भूमि पर आरोपित किया, जिसने घरेलू बाजार को विखंडित कर दिया। ऐतिहासिक रूप से विकसित हुए प्रदेशों को रियासती भारत एवं शेष भारत जैसे कृत्रिम विभेद द्वारा विखंडित कर दिया गया। साथ ही, अप्राकृतिक सम्मिश्रकों का निर्माण किया गया, जिन्होंने सांस्कृतिक पहचानों को क्षति पहुंचायी तथा अनेक भागों को एक इकाई के अंतर्गत जोड़ दिया। उदाहरणार्थ, रियासती राज्य हैदराबाद की महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों को तोड़कर बनाया गया था।

इन सभी कारकों के परिणामस्वरूप स्वतंत्र भारत की एक विखंडित क्षेत्रीय संरचना विरासत में प्राप्त हुई। आजादी के पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन तथा आजादी के बाद राज्यों के भाषायी पुनर्गठन द्वारा इन विकृतियों को सुधारने की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटा गया। इस प्रकार, ईसा पूर्व छठी शती के 16 महाजनपदों से लेकर वर्तमान समय के भाषायी राज्यों तक भौगोलिक रूप से विभेदकारी स्थल में एक ऐतिहासिक निरंतरता मौजूद रही है। निष्कर्ष रूप में यह बात स्पष्ट है कि भारत की एकता और विविधता आपस में विरोधी नहीं है, जो एक-दूसरे की कीमत पर ही विकसित हो सके। इन दोनों के मध्य एक सहजीवी सम्बंध है, जिसके अंतर्गत वे एक-दूसरे का समर्थन व सहयोग करती हैं। किसी एक की कीमत पर दूसरी पर अत्यधिक जोर देना, इन दोनों के बीच स्थापित सम्यक संतुलन के लिए घातक होगा। भारत को एकाश्म मानने वाले अथवा विविध तत्वों का यांत्रिक सम्मिश्रण मानने वाले-दोनों ही मत त्रुटिपूर्ण हैं तथा ये इतिहास एवं भूगोल की अवमानना करते हैं।