प्रजाति की परिभाषा

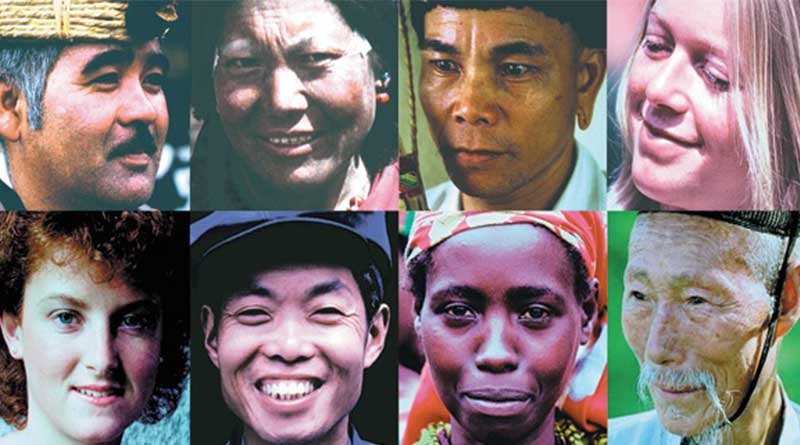

मानवशास्त्रियों ने रंग, रूप, आकार तथा अन्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव समूह को वर्गीकृत करने के प्रयास किए हैं। वैज्ञानिकों और मानवशास्त्रियों के अनुसार प्रजाति एक जैविकीय या प्राणिशास्त्रीय अवधारणा है। इनके अनुसार शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति माना गया है। ये शारीरिक लक्षण उस मानव समूह में वंशानुक्रमण द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होते रहते हैं और इन पर पर्यावरण का प्रभाव सामान्यत: नहीं पड़ता है अथवा पड़ता भी है तो कम।

हैडन(Haddon) के अनुसार, “प्रजाति (Race) शब्द एक वर्ग विशेष के लोगों को प्रदर्शित करता है, जिसकी सामान्य विशेषताएँ आपस में समरूपी हों। यह एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है”।

प्रो. ब्लाश ने प्रजाति की व्याख्या इस प्रकार की है- “मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है।”

अतः यह कहा जा सकता है “प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनमें एक से शारीरिक लक्षणों का संयोग निश्चित रूप से पाया जाता है और जिसे आनुवंशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है।”

मानव प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में निश्चित रूप से कहना कठिन है कि यह कब और किस प्रकार हुआ। क्रोबर के अनुसार, “हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मनुष्य की प्रजातियाँ बनने में कम से कम लाखों वर्ष अवश्य लगे होंगे। किन कारकों ने उनमें अन्तर उत्पन्न किया, पृथ्वी के किस भाग पर प्रत्येक प्रजाति ने अपनी विशेषताओं को ग्रहण किया, वे आगे कैसे विभक्त हुई, उनको जोड़ने वाले कौन से तत्व थे और विभिन्न प्रजातियाँ पुनः कैसे मिश्रित हुई – इन सब विषयों के अभी तक उत्तर अपूर्ण हैं।”

प्रजितियों के विविधता के आधार

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि जब किसी प्रदेश के वातावरण की दशाओं में परिवर्तन हुआ तो उसके साथ-साथ अन्य जीवों की भाँति मानव-जाति की शारीरिक रचना में भी नए अन्तर आते गए, जिनके फलस्वरूप वे प्रजातियाँ एक दूसरे से पृथक् होती गयीं। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि विश्व की तीन प्रधान प्रजातियाँ ग्लोब के विविध प्राथमिक पर्यावरण में ही मूलतः विकसित हुई एवं कालान्तर में यह शनैः अन्यत्र फैलती गई। इससे भी परिवर्तन आये।

ऐसे परिवर्तनों के मुख्य कारण हैं-

- जलवायु

- ग्रन्थि रस की क्रियाएँ

- जैविक परिवर्तन

- जातीय मिश्रण।

जलवायु- इसका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव की त्वचा पर लक्षित होता है। अधिक गरम देशों में त्वचा का रंग काला हो जाता है, जैसा कि लाखों वर्षों से उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों में रहने वाले नीग्रो, नीग्रिटो और आस्ट्रेलॉयड प्रजातियों का है। जलवायु मानव शरीर में जीवाणुरस (Germ plasm) को भी प्रभावित करती है। यह प्रभाव भविष्य की सन्ततियों पर भी वंशानुक्रम से चला जाता है जो प्रजातियाँ आस्ट्रेलिया और पोलीनेशिया द्वीपसमूह की ओर चली गयीं, उनके शारीरिक लक्षणों का विकास उन प्रदेशों में जलवायु के अनुसार होता रहा। जलवायु का प्रभाव मनुष्य के बालों की आकृति, आँखों के अंग, सिर की आकृति और जवड़ों की बनावट पर भी पड़ता है।

ग्रन्थिरस (Hormones) की क्रियाएँ- प्रजितियों में त्वचा, बल, आँख, चेहरे आदि में जो विभिन्नताएं पायी जाती हैं उनका कारण शरीर में जाने वाली वे ग्रन्थियाँ (Glands) हैं, जिनकी क्रियाएँ भिन्न-भिन्न हैं। इन ग्रन्थियों से जिन रासायनिक तत्वों का क्षय होता है उन्हें हार्मोन्स (Hormones) कहते हैं। पीयूष ग्रन्थि (Pituitary Glands) के अधिक क्रियाशील होने के कारण काकेशियन प्रजाति के लोग लम्बे कद, भारी शरीर और सुन्दर नाक वाले होते हैं। इनकी टोड़ी भी बड़ी होती है। इसके विपरीत, गलग्नन्धि (Thyroid Gland) के अकर्मण्य होने के परिणामस्वरूप मंगोलियन प्रजाति के लोगों की नाक और चेहरा , किन्तु ललाट उभरा हुआ होता है तथा कद कुछ छोटा रह जाता है। एड्रिनल ग्रन्थि (Adrenal Glands) की कम क्रियाशीलता से त्वचा का रंग प्रभावित होता है।

जैविक परिवर्तन Genetic Mutation– किसी भी प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण उसके वंश-तत्वों (Genes) से मिल जाता है जो भावी पीढ़ियों में भी चलते हैं, किन्तु इनमें परिवर्तन भी आता है। यह परिवर्तन प्राकृतिक चुनाव (Natural selection) के कारण होता है। इसका सबसे प्रमुख तत्व प्रवास माना जाता है। किसी भी प्रजाति में अनेक प्रकार और स्वभाव वाले मानव मिलते हैं। प्रवास काल में अनेक प्रकार की बाधाएँ आती हैं। एक बाधा जलवायु में महान् परिवर्तनों के कारण और दूसरी बदलते हुए वातावरण की दिशाओं से पूर्ण सामंजस्य स्थापित न होने की है। इन बाधाओं के फलस्वरूप उस प्रजाति के नवीन क्षेत्र की ओर प्रवास में निर्वल और रोगी व्यक्तियों को पीछे छोड़ दिया जाता है और सबल तथा सुदृढ़ व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। अतः जैविक परिवर्तन की क्रिया सुदृढ़ शारीरिक एवं मानसिक सुडौलता या दृढ़ता का विकास करती है।

जातीय मिश्रण Race Mixing- जब किसी प्रदेश की प्रजातियाँ स्थानान्तरण अथवा स्थायी बसाव के लिए दूसरे क्षेत्र की ओर जाती हैं तो वे कालान्तर में वहाँ रहने वाली अन्य प्रजातियों के लोगों से मिल जाती हैं। बहुधा विभिन्न जातियों में पारस्परिक वैवाहिक सम्बन्धों के कारण भी जातियों का आपस में मिश्रण हो जाता है। अमरीका में नीग्रो और श्वेत जातियों का मिश्रण, सूडान में गोरों व हब्शियों के मिश्रण से विकसित बण्टू प्रजाति, आदि इसके उदाहरण हैं। टेलर महोदय ने प्रजातियों की उत्पत्ति का स्थानान्तरण मण्डल सिद्धान्त इन्हीं को आधार मानकर प्रस्तुत किया है।

प्रजातियों का वर्गीकरण Classification of Races

मानव शास्त्रियों ने प्रजातियों का वर्गीकरण मानव की शारीरिक बनावट के विशिष्ट लक्षणों जैसे, (त्वचा का रंग, खोपड़ी की लम्बाई, जबड़ों का उभार, शरीर का कद, बाल, चेहरे की आकृति, आँखों की बनावट, आदि) के आधार पर किया है। किसी ने एक आधार पर अधिक जोर दिया है तो किसी ने अन्य आधार पर। सामान्यतः प्रजातियों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो लक्षणों के आधार पर किया गया है

- बाह्य, ऊपरी या शारीरिक लक्षण

- आन्तरिक कंकाल, संरचनात्मक लक्षण

वाह्य लक्षण Phynotype Traits

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित बाह्य लक्षण आते हैं-

चमड़ी का रंग Colour of skin- मनुष्य की त्वचा में मैलेनिया, कैरोटीन अथवा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम अधिक होने के कारण चमड़ी का रंग काला, पीला या लाल हो सकता है। ज्यों-ज्यों विषुवत् रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, जलवायु में परिवर्तन के कारण, चमड़ी का रंग काले से श्वेत होता है। चमड़ी के रंग के आधार पर विश्व की प्रजातियों को तीन मोटे भागों में बाँटा गया है-

- काकेशाइड सफेद

- मंगोलाइड पीली

- नीग्रोइड काली

इन तीनों रंगों में कई विभिन्नताएँ हैं, जैतूनी रंग से लगाकर काला, मिश्रित श्वेत, हल्का भूरा, आदि।

बालों की बनावट Texture of Hair- वालों की बनावट पर जलवायु अथवा भोजन का कम प्रभाव पड़ता है, यह वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है, अतः इसकी नाप सम्भव है। इस आधार पर तीन प्रकार के बाल वाली प्रजातियाँ मानी गयी हैं

- सीधे बाल Straight hair- जो सीधे, मोटे, कड़े और लम्बे होते हैं। एशियाई पीली चमड़ी वाले चीनी, मंगोलियाई, अमेजन बेसिन के अमरीकी भारतीय समूह, पूर्वी द्वीपसमूह के निवासियों के पाए जाते हैं।

- चिकने तरंगमय और धुंघराले बाल smooth and wavy hair- जो मुलायम और पतले होते हैं यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, भारत, आस्ट्रेलिया के लोगों में पाए जाते हैं।

- ऊन जैसे काले बाल Wolly and Cury hair- जो उलझे और घने होते हैं, नीग्रो, नीग्रैटॉस, पैपुआन, मैलेनेशियन लोगों के होते हैं।

शरीर का कद Stature – कद के अनुसार प्रजातियों के चार भाग किए गए हैं-

- बहुत छोटा नाटा कद very short, 148 सेण्टीमीटर से 158 सेण्टीमीटर तक, अफ्रीका के पिग्मी समुदायों, पूर्वी एशियाई चीनी, जापानी, वेद्दा, सकाई, लैप्स (Laps), पेरूनिवासी और दक्षिणी भारतीयों का होता है

- मध्यम कद Medium, 159 सेण्टीमीटर से 168 सेण्टीमीटर तक मलेशिया, न्यूगिनी के निवासी- रुसी, खिरगीज लोगों का

- लम्बा कद Tall, 169 सेंटीमीटर से 172 सेंटीमीटर तक मैलेशियन, हाटेण्टॅाट्स, आस्ट्रेलियाई, द्रविड़ और भूमध्यसागरीय लोगों में

- बहुत लम्बा कद Very Tall, 172 सेण्टीमीटर से ऊपर पूर्वी सूडान, नीग्रोइड, अफगान, पैटागोनिया, स्कॉटलैण्ड, इंग्लैण्ड और आस्ट्रेलिया, आदि के निवासियों में पाया जाता है।

मनुष्य का औसत कद 163 सेंटीमीटर (5 फिट 5 इंच) होता है।

मुख की आकृति Shape of Face- मुख की चौड़ाई स्पष्टत: गालों की हड्डियों के विपरीत अंशों के मध्य अधिकतम दूरी होती है, जबकि उसकी लम्बाई ऊपरी जबड़े पर इसकी केन्द्र-रेखा में निचले अंश तक नापी जाती है। ये नाप एक-दूसरे के सम्वन्धों की दृष्टि से व्यक्त किए जाते हैं तथा इन्हें मुख सम्बन्धी चिह्न कहा जाता है। मुख सम्बन्धी चिह्न के अनुरूप लोगों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है-

- चौड़े मुख वाले 85 से नीचे,

- मध्यम मुख वाले 85-98 तक

- लम्वे मुख वाले लगभग 98

आँखों का रंग और उनकी बनावट Eye Colour and Formation- आँखों की पुतली का सामान्य रंग काला होता है, किन्तु कुछ लोगों का यह नीला, हरा या भूरा भी होता है। आँखों की बनावट में अन्तर पाया जाता है। कुछ आँखों बादाम की तरह तिरछी होती हैं और उनकी फटान (opening) बिल्कुल क्षैतिजावस्था में होती हैं। ऐसी आँखें, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण-पश्चिमी एशिया एवं भारत के लोगों में पायी जाती हैं, जबकि चीनी, जापानी, मंगोल, आदि लोगों की फटान तिरछी होती है तथा ऊपरी भाग में खाल का मोड़ पड़ा होता है, जो के आन्तरिक कोण को छिपा लेता है तथा जो गालों तक फैला होता है। इस प्रकार की आँख को मंगोलीय प्रकार की अधखुली आँख कहते हैं।

ओंठ के आकार Lip Forms- ओठों की बनावट में भी भिन्नता पायी जाती है, अतः प्रजातीय निर्धारण में इसका भी सहयोग लिया जाता है। पश्चिमी अफ्रीकी लोगों में भ्रंश बहुत मोटा, फूला हुआ तथा वाहर को उल्टा हुआ होता है। सामान्यतः अन्य प्रजातियों के , छोटे, पतले और अन्दर को झुके होते हैं।

आन्तरिक लक्षण

सर का आधार /कपाल सूचकांक Cranial shape or Cephalic Index– सर के आकार को देखने से स्पष्ट होता है कि कुछ सिर लम्बे दिखायी देते हैं तो कुछ छोटे। सामान्यतः लम्बे सिर सँकरे और छोटे सिर चौड़े होते हैं। कपाल सूचकांक के आधार पर मानव सिर को तीन श्रेणियों में रखा जाता है-

- जब सूचकांक 75 से कम होता है तो उसे लम्बा सिर

- जब यह 75 से 80 के बीच होता है तो उसे मंझला या मध्यम् सिर

- सूचकॉक 80 से अधिक होता है तो सिर को छोटा या चौड़ा कहा जाता है

लम्बे सिर वाले Dolicho-cephalic- मैलेनेशियन, नीग्रो, एस्किमो, नीग्रोइड, अमरीकी इण्डियन, उत्तरी और दक्षिणी यूरोप के निवासी, पुरा द्रविड़, द्रविड़ लोग

मध्यम सिर वाले Meso-cephalic- बुशमेन, हॉटेण्टॉट्स, भूमध्यसागरीय, नॉर्डिक, , उत्तरी अमरिण्ड

छोटे सिर वाले Brachy-cephalic- आल्पस-कारपेथियन, तुर्क, तुंगुस, मंगोल, आदि होते हैं।

नाक का आकार या नासा सूचकांक Shape of the Nose or Nasal Index– लम्वाई-चौड़ाई का प्रतिशत अनुपात नासा सूचकांक कहलाता है। यदि सूचकॉक 70 से कम है तो पतली नाक, 70 से 85 तक मध्यम नाक और उससे अधिक होने पर चौड़ी नाक होती है।

- संकरी-पतली नासिका (Leptrorrhine) उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में

- मध्यम नासिका (Mesorrhine) पोलीनेशियाई, साइबेरिया के निवासी, कुछ अमरीकी भारतीय और पीतवर्ण की प्रजातियों में

- चपटी-चौड़ी नासिका (Platyrrhine) अर्ध शुष्क मरुभूमियों, प्रशान्त महासागर एवं आस्ट्रेलिया के मूल निवासियों में मिलती है।

कुछ प्रमुख वर्गीकरण

प्रजातियों को अनेक मानव शक्तियों ने वर्गीकृत किया है, लेकिन ए. एल. क्रोबर, हैडन तथा टेलर द्वारा किए गए वर्गीकरण महत्वपूर्ण हैं-

क्रोबर का वर्गीकरण

क्रोबर ने वर्तमान प्रजातियों के तीन मुख्य वर्गों (Primary Stock) में बांटा है-

- काकेशाइड्स(Caucasoids) या श्वेत

- मंगोलॉयड या पीत

- नीग्रोइड या काली

इनके 11 उपविभाग किए गए हैं। इसके अतिरिक्त क्रोबर ने चार सन्देहास्पद प्रजातियों (Doubtful Classification) का भी उल्लेख किया है, जिन्हें उपर्युक्त वर्गीकरण में नहीं रखा जा सकता है। ये हैं-

आस्ट्रेलॉयड, वेडायड, पोलीनेशिया और ऐनू

हैडन का वर्गीकरण 1924 में हैडन ने बालों, कद, त्वचा के रंग और खोपड़ी के आधार पर व मानव प्रजातियों के बालों के अनुसार तीन प्रकार के भेद किए हैं-

- ऊनी या लच्छेदार बाल

- लहरदार बाल

- सीधे बाल

ऊनी बाल वाली प्रजातियों के बाल ऊन की भाँति लच्छेदार होते हैं। बाल की ऊध्वाधर काट 40 से 50 तक होती है। त्वचा का रंग काला, कद नाटा तथा सिर लम्बा होता है। ऐसे लक्षणों वाली प्रजातियों निग्रिटो तथा नीग्रो हैं, जो दक्षिणी एवं मध्य अफ्रीकी देशों तथा दक्षिणी-पूर्वी एशिया में निवास करती हैं लहरदार बाल वाली प्रजातियों के बालों की ऊध्र्वाधर काट 60 से 70 तक होती है त्वचा के रंग के आधार पर इन्हें दो उपवगों में बाँटा जाता है-

- इसमें आस्ट्रेलॉयड प्रजाति को सम्मिलित किया जाता है, जिनका रंग काला, बालों की काट 60 तक, कद मध्यम तथा सिर लम्बा होता है। बाल लगभग लहरदार होते हैं। दक्षिण भारत, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिण-पूर्वी एशिया के द्वीपों के आदिवासी इसी प्रजाति के हैं।

- इस वर्ग में भूरे, कत्थई तथा श्वेत वर्ण की काकेशियन प्रजातियाँ भूमध्यसागरीय, नॉर्डिक एवं अल्पाइन सम्मिलित की जाती हैं। भूमध्यसागरीय गहरे भूरे रंग की, नार्डिक तथा अल्पाइन श्वेत रंग की होती हैं। भूमध्यसागरीय तथा नार्डिक मध्यम सिर वाली तथा अल्पाइन चौड़े सिर की होती हैं। दक्षिणी-पूर्वी यूरोप, उत्तर भारत, ईरान, अरब, अफगानिस्तान, उत्तरी अफ्रीका और आरमीनिया की प्रजातियाँ इस वर्ग के अन्तर्गत आती हैं। नॉर्डिक प्रजाति उत्तरी-पश्चिमी यूरोप में मिलती हैं। ऐनू, अफगान, अमरिण्ड, पेरियन, सेमाइट, आदि प्रजातियाँ इसी का प्रतिनिधित्व करती हैं। सीधे वालों वाली प्रजातियों के बालों की काट 80 तक होती है। इनका रंग पीला अथवा कत्थई होता है। कद मध्यम तथा सिर चौड़ा (लगभग) गोल है। मंगोल प्रजाति इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इनके अनेक उपवर्ग हैं, जो चीन, मंचूरिया तथा उत्तरी साइबेरिया में निवास करते हैं। कुछ वर्ग रूसी तुर्किस्तान, तिब्बत, सिनकिऑग तथा मलेशिया तक विस्तृत हैं।

हेडन ने अपने वर्गीकरण में विश्व की प्रजातियों को निम्नलिखित 6 वगों में रखा है। उसका यह वर्गीकरण 1924 से ही निरन्तर विशेष मान्य रहा है। उसके अनुसार यह प्रजातियाँ निम्नलिखित हैं-

- भूमध्यसागरीय- ये लम्बे सिर, भूरी से श्वेत त्वचा, पतली नाक और लहरदार बाल वाले होते हैं। इनका कोई विशेष निवासस्थान नहीं होता, वरन् ये उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों से शीतोष्ण प्रदेशों तक में मिलते हैं।

- अल्पाइन- ये शीतोष्ण कटिबन्ध में रहने वाले हैं जो सिर चौड़े तथा सीधे या धुंधराले बाल और भूरी या श्वेत चमड़ी वाले होते हैं।

- निग्रिटो- अधिक लम्बे सिर, चौड़ी, नाक, गहरा काला रंग और धुंधराले बाल वाले होते हैं। ये उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों में निवास करते हैं।

- मंगोल- ये पीले रंग, सिर पर कम बाल, छोटे से मध्यम कद तथा छोटी आँखों वाले होते हैं, जो पूर्वी एशिया में रहते हैं।

- पुरा द्राविड़ियन- लम्बे सिर और काली त्वचा वाले लोग होते हैं।

- काकेशियन- जिन्हें भूमध्यसागरीय, नॉर्डिक व अल्पाइन तीन श्रेणियों में बाँटा मया है। यह लग्वे कद, गौर वर्ण, लहरदार बाल एवं नीली हरी आँख की पुतली वाले होते हैं।

ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण

सन 1919 में टेलर ने जलवायु चक्र, जातियों के विकास का प्रवास सिद्धान्त के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते हुए स्पष्ट किया कि आरम्भ की सात मानव प्रजातियों (नीग्रो, नीग्रिटो, आस्ट्रेलॉयड, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक अल्पाइन मंगोलियन) की उत्पति मध्य एशिया में महा हिमयुग के पूर्व हुई थी और वहीं से ये जातियाँ अन्य महाद्वीपों में फैलीं। जलवायु में परिवर्तनों के साथ-साथ मानव प्रजातियों के भौतिक लक्षणों में भी विभिन्नता उत्पन्न होती रही। टेलर ने बालों की बनावट और खोपड़ी के सूचकांक के आधार पर निम्न 7 मानव प्रजातियों को बताया है

- निग्रिटो, बहुत पतला सिर

- नीग्रो, बहुत लम्बा सिर

- आस्ट्रेलॉयड लम्बा सिर

- भूमध्यसागरीय, मध्यम लम्बा सिर

- नॉर्डिक, मध्यम सिर

- अल्पाइन चौड़ा सिर

- मंगोलियन या अल्पाइन के बाद के लोग, बहुत चौड़ा सिर

टेलर ने अपने स्थानान्तरण के मण्डल सिद्धांत (Migration Zone theory of Race Evolution) अन्तर्गत निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश डाला है-

- मध्य एशिया में ही सबसे पहले प्रजातियों का उद्गम हुआ है।

- जिन प्रजातियों का विकास सबसे पहले हुआ वे प्रजातियाँ बाद में विकसित हुई प्रजातियों द्वारा महाद्वीपों के बाहरी भागों की ओर खदेड़ दी गयी।

- सबसे बाद में विकसित प्रजातियाँ महाद्वीपों के अधिकाधिक भीतरी भागों में पायी जाती हैं।

सभी वर्गीकरणों के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्णन सामान्यतः तीन वर्गों में किया जाता है-

- श्वेत जाति या काकेशॉयड

- पीत प्रजातियाँ या मंगोलॉयड्स

- काली प्रजाति या नीग्रोइड्स

मानव की प्रमुख प्रजातियाँ Principal Races Man

- निग्रिटो इस प्रजाति का रंग लाल चाकलेटी से लेकर काला कत्थई तक होता है। इनका डील-डौल नाटा 5 फुट से कम, होंठ काफी मोटे, नाक चौड़ी और चपटी होती है। इनके बाल चपटे, फीते के समान और घने होते हैं। आपस में लिपटकर यह गाँठ का निर्माण करते हैं। इनमें जबड़े और दाँत आगे निकले होते हैं। इस समय कुछ ही हजार निग्रिटो जीवित हैं। उनमें अन्य जातियों के रक्त का मिश्रण हो गया है। नीग्रिटो प्रजाति के लोग इस समय श्रालंका, मलेशिया, फिलीपीन, इण्डोनेशिया, लूजोन और न्यूगिनी के पहाड़ी वन प्रदेशों में रहते हैंtइनके बड़े समूह युगाण्डा, फ्रांसीसी विषुवत्रेखा, कांगो बेसिन कैमरून और अण्डमान द्वीप समूह में मिलते हैं।

- नीग्रो इस प्रजाति का सिर अत्यन्त लम्बा होता है। इनके बाल लम्वे और अण्डाकार होते हैं जिससे यह धुंधराले बन जाते हैं। इनकी त्वचा का रंग प्रायः भूरे से हल्का लाल, काला और काजल के समान होता है। इनके जबड़े निकले हुए और नाक चपटी और चौड़ी होते है। नीग्रो प्रजाति दो स्थानों में मिलती है पहली पुरानी दुनिया के दोनों किनारों पर, इनमें पहली पश्चिमी अफ्रीका में सूडान और गिनी तट पर और दूसरी पापुआन या न्यूगिनी में मिलती है। पूर्व ऐतिहासिक युग में नीग्रो दक्षिण यूरोप और एशिया में भी रहते थे। भारत में कोल, श्रीलंका में वेद्दा इनके प्रतीक हैं।

- आस्ट्रेलॉयड इस प्रजाति का सिर लम्बा और उभरा हुआ होता है। बाल पूर्णतः धुंघराले और त्वचा का रंग गहरे काले से लेकर तथा हल्का पीला होता है जबड़े कुछ निचले हुए और नाक साधारण रूप से चौड़ी होती है। यह प्रजाति आस्ट्रेलिया और दक्षिणी भारत के वनों में मिलती है। ब्राजील के डौंस और कूटो-बूटो तथा पूर्वी और मध्य अफ्रीका कजी बंटू जाती इसी का प्रतीक है।

- भूमध्यसागरीय इस प्रजाति का सिर लम्बा, नाक अण्डाकार, बाल घुँघराले और जबड़े निकले होते हैं। आइबेरियन सुडौल शरीर वाली और जैतून एवं के रंग की होती है। सैमाइट प्रजाति लम्वी और सुन्दर होती है और उनकी नाक सुदृढ़ होती है। यह प्रजाति सभी बसे हुए महाद्वीपों के बाहरी किनारों पर मिलती है। इसमें यूरोप के पुर्तगीज, अफ्रीका के मिस्त्री और आस्ट्रेलिया के माइक्रोनेसियन सम्मिलित हैं। उत्तरी अमरीका के इरोक्वाइस और दक्षिणी अमरीका के तूपी भी इसी श्रेणी में आते हैं।

- नॉर्डिक यह प्रजाति मध्यम लम्बाई और चौड़ाई के सिर, लहरदार बाल, चपटा चेहरा और गरुंड़वत् नाक वाली होती है। अधिकांश नॉर्डिक लोगों की चमड़ी हल्के भूरे से गुलाबी रंग की होती है। उत्तरी यूरोपियनों की चमड़ी गोरे से गुलाबी होती है। यह प्रजाति भूमध्यसागरीय किनारों, न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया, उत्तरी अमरीका, आदि देशों में प्रवासित होकर गयी है।

- अल्पाइन यह प्रजाति चौड़े सिर वाली होती है, चेहरे का ढाँचा सीधा होता है, नाक साफ तौर से संकीर्ण और बाल सीधे होते हैं और रंग भूरे से गोरा तक होता है। अल्पाइन जाति की पश्चिमी शाखा जिसमें स्लेव, आरमेनियन, अफगान, आदि सम्मिलित हैं, रंग में भूरे होते हैं, परन्तु पूर्वी शाखा के लोग अर्थात् फिन, मैगीआर्स, मंचूज और सीवक्स कुछ पीलापन लिये होते हैं।

- मंगोलियन उत्तर अल्पाइन या मंगोलियन गोल सिर के होते हैं। इनके बाल सीधे और चपटे, चेहरा और जबड़ा नतोदर होता है। नाक पतली और संकरी, रंग हल्का, पीलासा खुमानी रंग का होता है। यह प्रजाति मुख्यतः मध्य एशिया, पूर्वी एशिया में पायी जाती है।

विश्व की प्रमुख जनजातियां

लोगों का ऐसा समूह जो रूढ़िवादी चरित्र के साथ और उत्पत्ति के समय से ही अपने आदिम स्वरूप में जीता रहा है, उन्हें जनजाति की संज्ञा दी जाती है। ये जनजाति समूह आज भी अपने भौतिक पर्यावरण के अनुरूप जीवनयापन करते हुए एक विशिष्ट समाज के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। उन्हें अपने प्राकृतिक आवास की पूरी जानकारी होती है। इनकी अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, रहनसहन और मानवीय मूल्य पूर्णतः स्थानीय पर्यावरण के अनुरूप हैं। ये अपने पर्यावरण के साथ मित्र भाव से रहते हैं और दैनिक जरूरतों के लिए इनकी तकनीक पूर्णतः प्रकृति से जुड़ी हुई है।

एस्किमो

अमरीका के उत्तर-पूर्व में स्थित ध्रुव से सटे ग्रीनलैण्ड से पश्चिम में अलास्का तथा टुण्ड्रा प्रदेशीय क्षेत्रों में रहने वाले एस्किमो मंगोलॉयड प्रजाति के हैं। एस्किमो का रंग भूरा एवं पीला, चेहरा सपाट और चौड़ा तथा आंखें गहरी होती हैं। इनका सिर लम्वा और गालों की हड्डियां ऊंची होती हैं। ये लोग रेण्डियर और कैरिबो की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। ये लोग दो कोट पहनते हैं। पांव में लम्बे जूते, हाथों में दस्ताने और सिर पर फर की टोपी पहनते हैं। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय शिकार है। ये लोग श्वेत भालू, रेण्डियर, कैरीबो, आर्कटिक लोमड़ी, खरगोश, समूरदार जानवर, ह्वेल, सील, बालरस, बेगुला, आर्कटिक उल्लू आदि का शिकार करते हैं। इन्हीं के मांस से अपना पेट भरते हैं। इनका निवास-गृह इग्लू (Igloo बर्फ के टुकड़ों से बना होता है, ये रेण्डियर की सहायता से खींचने वाली स्लेज गाड़ी का प्रयोग परिवहनकं साधन के रूप में करते हैं। एस्किमो अपनी प्रसन्न मुद्रा के लिए विश्वविख्यात हैं।

बुशमैन

दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जाति बुशमैन अब वासूतोलैण्ड, नैटाल और दक्षिणी रोडेशिया में भी पाई जाती हैं। ये लोग हब्शी प्रजाति के हैं। इनकी आंखें चौड़ी और त्वचा काली होती है। उच्च तापमान के कारण ये लोग प्रायः नग्न रहते हैं। पुरुष कमर में खाल का एक टुकड़ा बांधते हैं, जो पैरों के मध्य से होकर आगे को बांध दिया जाता है। स्त्रियाँ खाल के दो टुकड़े पहनती हैं, जो कमर से घुटनों तक आगे पीछे लटकते रहते हैं। सिर सभी के नंगे रहते हैं, पैरों में खाल या छाल की चप्पल पहनते हैं।

बुशमैन लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट व जंगली वनस्पति को एकत्र करना है। ये शाकाहारी, मांसाहारी व छोटे कीड़े मकोड़ों का भी शिकार करते हैं। बुशमैन लोग सर्वभक्षी होते हैं। इनके भोजन में आखेट से प्राप्त मांस मछली, वृक्षों की जड़ें, शहद और छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े, दीमक, चींटी, अण्डे सांप, छिपकली, कन्दमूल, गांठे, फल, शहद आदि होते हैं।

कड़ी धूप, ठण्ड एवं वर्षा से बचने के लिए बुशमैन गुफाओं, कम गहरे भू-छिद्रों तथा झोपड़ियों में रहते हैं कभी-कभी लकड़ियों की गुम्बदाकार झोपड़ियों को पत्तों खाल से ढांपकर, उन्हीं में निवास करते हैं। बुश्मैन बड़े परिश्रमी, उत्साही, देखने में तीव्रदृष्टि और स्मृतिवान व्यक्ति होते हैं।

खिरगीज

मध्य एशिया में किर्गिजुस्तान गणराज्य में पामीर उच्चभूमि और ध्यानशान पुर्वतमाला के क्षेत्र में खिरगीज-निवास करते हैं। ये मंगोल प्रजाति के होते हैं। इनकी त्वचा का रंग पीला बाल काले होते हैं। ये कद में छोटे और सुगठित शरीर के होते हैं। इनकी आंखें छोटी व तिरछी होती हैं और गाल की हड़ियां उभरी होती हैं। ये लोग ऊन व खाल के वस्त्र पहनते हैं। पुरुष व स्त्रियाँ दोनों ही लम्बे कोट , पैरों में पुरुष पाजामे स्त्रियाँ ऊनी दोडू पहनती हैं। पुरुष सिर पर टोपी और स्त्रियाँ सूती दुपट्टा बांधती हैं।

खिरगीज पशुपालन का व्यवसाय करते हैं। इनका पशुचारण चलवासी होता है। ये भेड़, बकरियां, गाय, याक, घोड़े तथा दो कूबड़ वाले ऊंट पालते हैं। इन पशुओं से प्राप्त दूध, मक्खन, पनीर और मांस से अपना पेट भरते हैं।

इनके निवासगृह गोलाकार तम्बू जैसे होते हैं जो लकड़ियों का 10-12 मीटर व्यास का ढांचा होता है। इसे खालों से मढ़कर रहने योग्य बनाते हैं। इस निवासगृह को यूर्ट (Yurt) कहते हैं। घोड़े व ऊंट परिवहन में प्रयोग किए जाते हैं।

वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक क्रान्ति के कारण चलवासी पशुपालन के व्यवसाय में इनकी रुचि कम होती जा रही है।

पिग्मी

कांगो बेसिन के बेल्जियम, कांगो, गैबोन, आदि प्रदेशों के सघन वनों में पिग्मी जाति के लोग निवास करते हैं। कुछ पिग्मी दक्षिण-पूर्वी एशिया के फिलीपाइन्स के वन क्षेत्रों आमेटा तथा न्यूगिनी के वनों में भी पाए जाते हैं। पिग्मी कालेनाटे कद के नीग्रिटो प्रजाति के लोग हैं। इनका कद 1 से 1.5 मीटर तक होता है। नाक चपटी, मोटे तथा बाहर की ओर उभरे हुए और सिर पर छल्लेदार गुच्छों के समान बाल होते हैं, अति उष्ण आर्द्र जलवायु के कारण पिग्मी निर्वस्त्र या अल्प वस्त्र धारण करते हैं। ये शरीर पर कमर से नीचे ही छाल या खाल की पट्टी बांधते हैं। पुरुष किसी जन्तु की खाल तथा स्त्रियाँ पत्तों के गुच्छों को कमर से नीचे लटका लेती हैं।

पिग्मी लोगों की अर्थव्यवस्था का आघार आखेट है। ये लोग न तो कृषि जानते हैं और न ही पशुपालन ये लोग आखेट करने में बड़े प्रवीण होते हैं। छोटे-छोटे जीवों का शिकार एक या दो व्यक्ति ही कर लेते हैं, लेकिन भीमकाय हाथी के शिकार को कई लोग मिलकर करते हैं। इनका भोजन आखेट, मांस, मछलियों तथा जंगली शाकसब्जियों पर निर्भर करता है। पिग्मी लोग केला बहुत पसन्द करते हैं। नाटे कद के पिग्मी बड़े पेटू अधिक खाने वाले होते हैं।

ये लोग आदिम प्रकार झोपड़ियों में निवास करते हैं जो 2 मीटर व्यास की व 1.5 मीटर ऊंची होती हैं। झोपड़ियों का दरवाजा 50 सेमी.ऊंचा होता है, जिसमे ये घुअत्नों के बल रेंग-कर आते जाते हैं। इनकी झोपड़ियां पत्तों से ढंकी होती हैं। पिग्मी लोग कुशाग्र बुद्धि, शक्तिशाली, निर्भीक प्रेक्षण शक्ति वाले होते हैं।

बद्दू

अरब के उत्तरी भाग (हमद और नेफद का मरुस्थल) के मरुस्थलीय व निर्जन प्रदेशों में कबीले के रूप में चलवासी जीवन व्यतीत करने वाले बद्दू निग्रिटो प्रजाति के हैं। इनका कद मध्यम होता है। रंग हल्का और गेहूंआ, बाल धुंघराले और काले होते हैं। सिर पर स्कार्फ बांधते हैं स्त्रियाँ भी लम्बे चोगे और पाजामे का प्रयोग करती हैं। ये सिर पर बुरका का भी प्रयोग करती हैं।

बद्दू जाति के लोग ऊंट, भेड़, बकरी व घोड़े पालने का काम करते हैं और जलाशयों के निकट कृषि व्यवसाय करते हैं। ये अदन व ओमान क्षेत्र में ज्वार, बाजरा, गेहूं, , खजूर व केले का उत्पादन करते हैं। इनका भोजन मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं की रोटियां और खजूर हैं। ये लोग अंगूर और केलों का भी प्रयोग करते हैं तथा ऊंटनी और भेड़, बकरियों का दूध पीते हैं।

बद्दू जाति के लोग मकान न बनाकर तम्बू में निवास करते हैं तम्बू का ऊपरी भाग ढालू होता है। तम्बू, ऊंट की खाल या भेड़बकरी की ऊन से बनाते हैं। सवारी व सामान ढोने के लिए ऊंट का प्रयोग करते हैं।

सकाई

मलाया प्रायद्वीप के वनों में निवास करने वाली आदिम जाति सकाई दक्षिण में घने वनों से ढकी घाटियों और निम्न प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। लोग साफ रंग, लम्बे कद और छरहरे शरीर के होते हैं। इनका सिर लम्बा और पतला होता है। इनके बाल धुंघराले काले होते हैं। ये लोग प्रायः निर्वस्त्र रहते हैं, केवल कमर से नीचे लटकती घास या पेड़ की छाल का प्रयोग करते हैं।

सकाई जाति के लोग प्राचीन आदिम प्रकार की कृषि एवं बागाती कृषि करते हैं। ये लोग मक्का, धान, कद्दू, खरबूज और साबूदाना की कृषि करते हैं। कृषि के अतिरिक्त मछली पकड़ना और फल उगाना भी इनका मुख्य व्यवसाय है। कुछ सकाई पक्षियों जंगली सूअर का शिकार करते हैं। इनका भोजन , कद्दू, तरबूज, धान, साबूदाना, मछलियों और फलों से युक्त होता है।

सकाई जाति के लोगों का निवासगृह पेड़ों की छालों एवं ताड़ के पत्तों से बना चौकोर होता है। इनकी छतों को ढांकने के लिए ताड़ के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। बालक-बालिकाएं स्वेच्छाचारी होते हैं। सोना, शिकार करना तथा भोजन करना इनकी इच्छा पर निर्भर करता है। सकाई स्त्रियाँ पूर्ण स्वतन्त्र होती हैं। इन पर पारिवारिक शासन का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है।

सेमांग

मलाया के पर्वतीय भागों (उत्तरी पैराक, केदा, केलनतान. मैगान और पैहांग) में सेमांग जाति निवास करती है। कुछ सेमांग अण्डमान, फिलीपाइन्स और मध्य अफ्रीका में भी रहते हैं। सेमांग निग्रिटो प्रजाति के नाटे कद, गहरे भूरे रंग, छोटी व चौड़ी नाक के होते हैं। इनके चपटे और मोटे तथा बाल धुंघराले काले होते हैं। सेमांग लोग विभिन्न प्रकार के पेड़ों की छाल को कूटकर उनसे रेशे निकालकर उन्हें पतली-पतली पट्टियों में बुनकर शरीर के गुप्तांगों को ढकने के लिए प्रयुक्त करते हैं। बाकी शरीर नंगा रहता है। स्त्रियाँ और वयस्क लड़कियां छाल के रेशों से बने घाघरे पहनती हैं जो घुटनों तक नीचे लटकते हैं।

इनका जीवन वनों की उपज तया आखेट पर निर्भर करता है, इनका मुख्य उद्यम वनों से विभिन्न पदार्थ एकत्रित करना है। इन पदार्थों में कन्दमूल, जड़ें, कोपलें, रतालू तथा विभिन्न प्रकार के फल सम्मिलित हैं।

सेमांग जाति के लोग पेड़ों पर झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। महिलाओं द्वारा झोपड़ियां खजूर और रतन की पत्तियों से Tइनके अन्दर बांस और घास के बने गद्दे विछे होते हैं।

सेमांग युवक और युवतियां अपने प्रिय भोज्य पदार्थ को कुछ दिनों के लिए बारी-बारी से त्यागते हैं तक पूर्ण युवा न हो जाएं। इस व्रतकोमंग करने वाले को दण्ड मिलता है। इस व्रत का मूल उद्देश्य बच्चों, वृद्धों ग्रौढ़ों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना है।

मसाई

टागानिका, केन्या व पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्र में मसाई घुमक्कड़ी पशुचारक के रूप में जीवन निर्वाह करते हैं। इनमें मैडिटरेनियन और नीग्रोइड जाति के मिश्रण की झलक दृष्टिगोचर होती है। ये लम्बे छरहरे बदन के होते हैं। इनकी त्वचा का रंग गहरा भूरा और गहरा होता है। इनका सिर ऊंचा एवं पतला, नाक लम्वी व पतली, होंठ अपेक्षाकृत कम मोटे होते हैं। सिर पर बाल लम्बे, परन्तु कम घुंघराले होते हैं। ये लोग चमड़े के बने हल्के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इन चमड़े के वस्त्रों को मक्खन और चर्वी से रगड़कर चिकना बना लिया जाता है। स्त्रियां बकरी के चमड़े की ओढ़नी पहनती हैं। योद्धा युवक की टोपी बाघ, बबून तथा अन्य जंगली जानवरों के चमड़े से तैयार होती है।

इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन है। ये दुग्ध पशु अधिक पालते हैं और गाय से अधिक प्रेम करते हैं। ये गाय का नहीं करते, लेकिन मर जाने पर उसका मांस खा लेते हैं। ये बैल, भेड़, बकरियां, गधे और ऊंट पालते हैं। कुत्ते पशुओं की रखवाली हेतु पाले जाते हैं।

जाति के लोगों का मुख्य भोजन रक्त होता है। रक्त गाय या बैल की गर्दन की बांधकर नसों में सुई चुभोकर प्राप्त करते हैं। इस रक्त को दूध ताजा-ताजा पीते हैं। ये लोग दूध व दूध से बनी वस्तुएं और ज्वार, बाजरा, मक्का का भी प्रयोग अपने भोजन में करते हैं।

मसाई झोपड़ियों में रहते हैं जिनकी आकृति अण्डाकार होती है। झोपड़ी घास, बांस, गोबर और मिट्टी से बनी होती है। छतों को बैल के चमड़े से छा दिया जाता है। दरवाजे मोटे चमड़े के बनाए जाते हैं। मसाई जाति में एक दल का प्रमुख धार्मिक नेता होता है जिसे लैबान कहते हैं। सभी लोग इस नेता का सम्मान करते हैं। यूरोपवासियों के सम्पर्क में आने पर मसाई जाति के लोग बदलते जा रहे हैं।